0%

2022.07 更新

消費性 MCU(微控制器) 過去一年因晶圓產能缺貨而漲價,但近期因終端需求降溫,也開始跌價,從台灣消費性 MCU 大廠盛群(市:6202)法說會重點,MCU產業近況如何?

【MCU產業近況】滿手訂單卻掉利潤,消費性電子大廠「盛群」下半年將的營運新瓶頸

2021 上半年全球半導體產能緊繃,因產能受到排擠而漲價的 MCU 成為了熱門話題之一,全球 MCU 廠商隨著這波漲價潮紛紛創下股價新高。然而好景不常,臺灣廠商在下半年半導體產能逐漸舒緩下股價出現轉折,但歐美日 MCU 巨頭們股價卻持續創高。為何同樣身為 MCU 製造商,臺灣廠商和歐美日巨頭的命運卻如此不同?背後究竟是什麼樣的原因導致市場給予他們分歧的評價?看完這篇文章,你將了解以下幾件事情:

- 什麼是 MCU?不同位元的 MCU 有什麼差異?

- 淺談 MCU 消費性及非消費性市場

- 工業用和車用 MCU 的發展潛力

- 車用 MCU 為何最被看好?深入探討車用未來成長動能

什麼是MCU(Microcontroller Unit, 微控制器)?

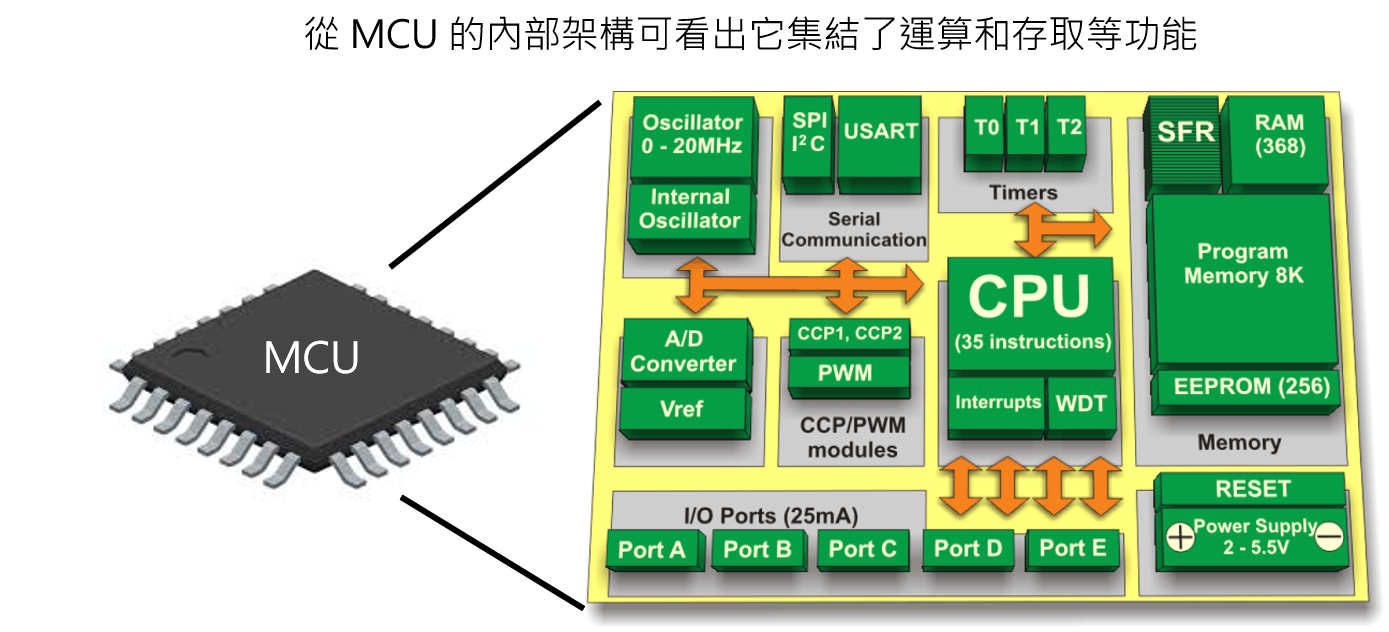

我們可以將 MCU 想像成一台弱化的小型電腦,因為它僅僅利用一塊不到數平方公分大小的 IC 便能完成運算、存取、控制等功能,雖然運算能力較弱,但小體積、低耗能和低成本特性,讓它被廣泛應用在許多不需大量運算應用的設備中,小從額溫槍、塑膠玩具、智慧家電,大到機械手臂、電動車,都需要 MCU 作為控制核心。

Source:MikroElektronika

Source:MikroElektronika

不同位元的 MCU 有什麼差異?

MCU 的設計一路上從 8 位元發展到 16、32 位元,位元數越大,能處理的資料量也越多,例如 32 位元在相同時間內能夠處理的資料量約是 8 位元的 4 倍,因此 32 位元一般而言擁有較好的運算能力、I/O連接與控制能力,但成本和功耗也高出不少。

不同應用場景所需的 MCU 也不同,目前僅有少部分高階應用如先進駕駛輔助系統(ADAS)、電動車的電源管理系統(BMS)等才會用到 32 位元 MCU,其餘大多數的 IoT 產品如智慧型家電、玩具、PC/NB 周邊等不需大量運算的場景使用 16、8 甚至 4 位元就非常足夠。不過隨著產品越做越複雜,IoT 產品對於運算能力的要求將有所提升,仍可期待 32 位元 MCU 未來在更多場景中被使用。

淺談 MCU 消費性及非消費性市場

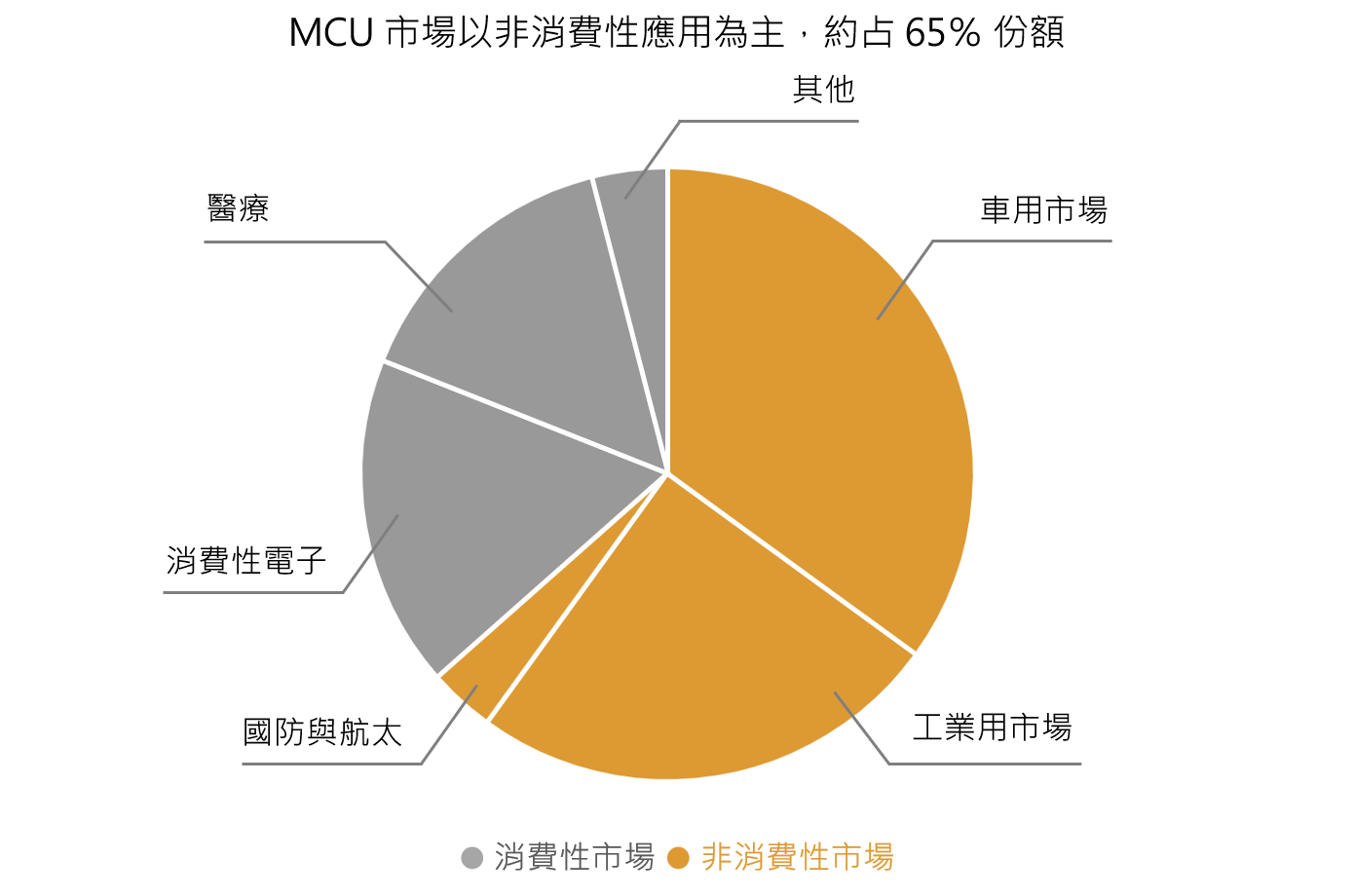

MCU 終端應用大致可分為消費性市場(智慧型家電、NB、PC、醫療器材等)及非消費性市場(工業控制、汽車產業等),其中又以非消費性應用為大宗,約占總市場 65% 份額。

Sourc

Sourc

立即註冊會員閱讀全文10 秒註冊解鎖完整報告

10 秒註冊解鎖完整報告

每週更新,精準掌握投資決策

成為會員繼續閱讀全文,再享每週更新獨家研究報告與多項富果投資研究工具!

- 精選研究報告完整時事短評、法說會備忘錄

- 技術圖表多種投資分析工具與指標

- 筆記功能速記投資心得與重要筆記

- 自訂版面客製喜歡的看盤版面