黃仁勳在華盛頓特區的 GTC 演講中,以一貫的宏遠敘事開場。他回顧了貝爾實驗室的電晶體、IBM 的 System 360 到蘋果的 iPhone 問世,帶我們逐漸認知:我們正處於下一個時代的開端,這一場由 AI 啟動的革命。

黃仁勳將 AI 譽為「新的工業革命」,其地位未來將等同於電力和網際網路,是不可或缺的基礎設施。而這場革命的基石,始於一個舊時代的結束。

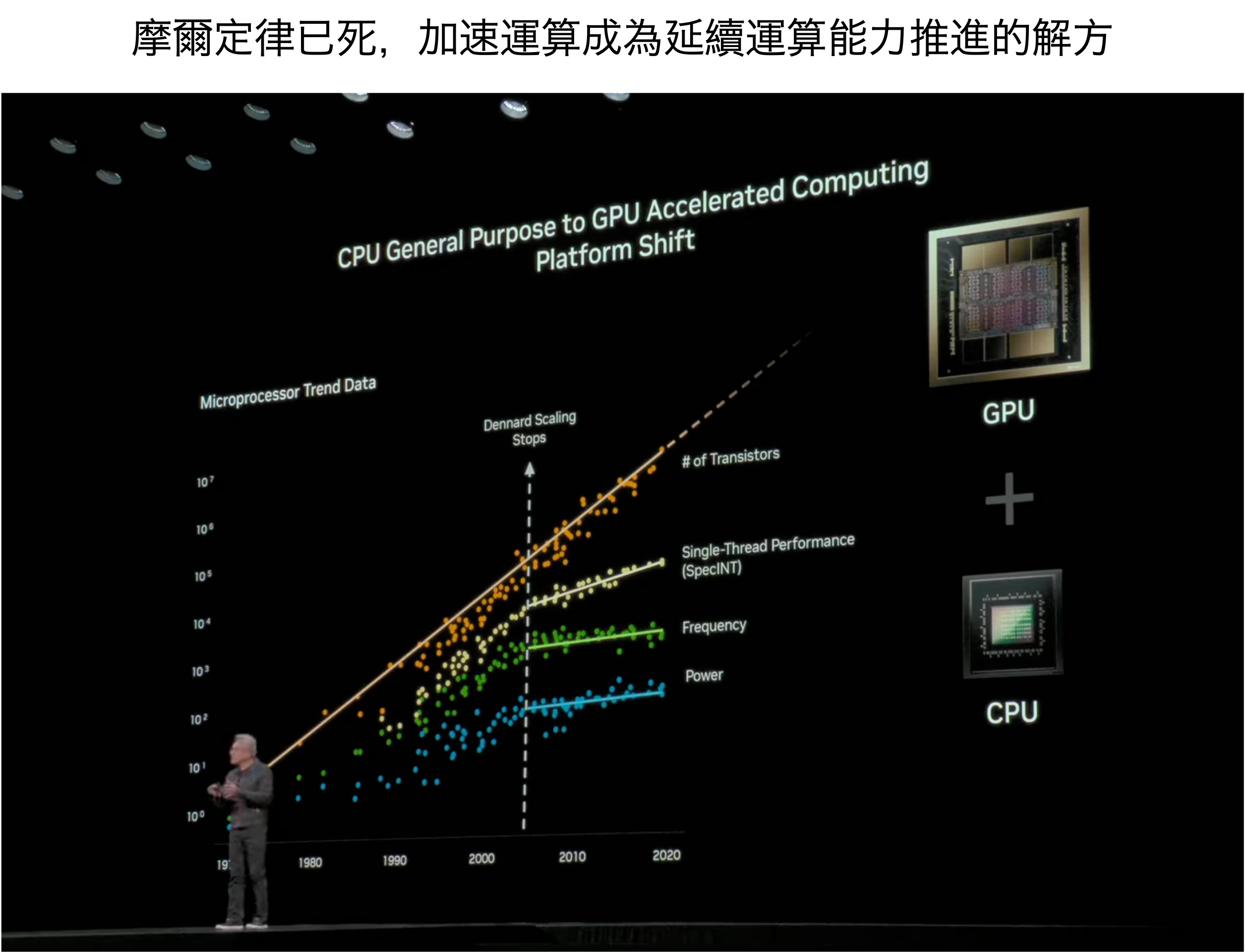

當摩爾定律已死,加速運算當立。NVIDIA 不僅是一間晶片公司,而是軟硬整合運算平台的中樞

NVIDIA 的一切佈局,都源於一個近十年前開始出現的概念:摩爾定律已死。

更準確來說,是電晶體效能和功耗的等比例縮放(Dennard scaling)已經停止。物理定律的限制,讓傳統依賴 CPU 處理的通用運算(General purpose computing)走到了盡頭。而就像過去兩次的 AI 低谷一樣,如果硬體運算能力的提升停滯,終將重演過去的泡沫劇本,AI 革命根本無從談起。

這就是第一層顛覆:NVIDIA 不僅是一間晶片公司,而是一家提供軟硬整合運算平台的生態系中樞。當世界還在為 CPU 擠牙膏時,NVIDIA 已經為 AI 時代重建了整個運算地基。

AI 不是工具,AI 就是勞動力(AI is not a tool, AI is Work),AI 未來對標的是全球數百兆美元的勞動力市場

如果說加速運算是這場革命的動力系統,那麼黃仁勳接下來提出的觀點,則是這場革命的世界觀。他提出了一個顛覆性的觀察:「AI 不是工具,AI 就是勞動力(AI is not a tool, AI is work)。」

過去的軟體,如 Word 或 Excel,是「工具」,使用它們能夠提高人類工作的效率。但 AI 不同。AI 本身就是勞動力,例如 AI 司機(如 Robotaxi)、AI 軟體工程師(如 Cursor)等,它們或許是無形的,但卻實實在在的與我們一樣使用工具在「工作」(例如自駕車裡的 AI 司機所使用的工具就是汽車)。

這個邏輯上的轉變,也使我們需重新評估和思考 AI 的經濟價值。AI 不再只是輔助人類,而是能直接執行任務、產出價值。這就是第二層顛覆:AI 的終極市場,不是全球的軟體工具市場,而是全球數百兆美元的「勞動力」市場。 AI 的目標是將會是提高全球經濟的總生產力和解決各領域專業缺工的問題。

而實現這一點的核心資源將會是 Token。Token 是 AI 的基本運算單位,它不僅能標記語言,還能將圖像、3D 結構、化學物質、蛋白質,乃至機器人的動作進行標記(Tokenize)。在萬物皆可 tokenize 的狀況下,意味著 AI 能夠學習、理解並生成世間萬物的資訊結構。

AI 運算需求成長速度呈指數級爆發,該如何在成本可控下,滿足永無止境的需求?

當 AI 成為勞動力,AI 運算需求的成長速度不再只是線性,而是呈現指數級的爆發。黃仁勳指出,AI 運算資源正受到「雙重指數級增長」驅動:

三個擴展定律(Scaling Laws):

預訓練(Pre-training): 讓 AI 學習基本知識。

後訓練(Post-training): 教授 AI 技能和推理能力。

持續的思考(Inference): 這是最驚人的部分。當 AI 勞動力開始「上班」,它們需要不斷處理新的環境和上下文(即推理),這需要驚人的運算資源。

良性循環(Virtuous Cycle):

AI 模型變得足夠聰明(值得付費) -> 更多人使用 AI -> 需要更多運算資源來支持它們「思考」 -> 驅動更強大的模型 -> AI 變得更聰明 -> 更多人使用 AI

如果說 Blackwell 是系統協同設計的初步驗證,那下一代 Vera Rubin 架構就是將這個理念再推向極致。

下一代 Vera Rubin 架構採用 100% 液冷、完全無電纜(訊號都走 PCB 線路)的設計,一切都是為了持續壓低 Token 的生產成本。並引入了 ConnectX-9 SuperNIC 和 BlueField-4 DPU,用以提高資料乘載量和加速 KV Caching(上下文快取),兩者共同支持 AI 思考時,所需要的更大資料輸入和上下文檢索範圍。

這一代的系統設計意味著 NVIDIA 開始為 AI 的思考過程設計專用晶片,進一步壓低推理成本。

最後,把視角放到更大更高的層級,最令人震撼的革新,或許是 Omniverse DSX。

NVIDIA 不僅設計和製造 AI 工廠的「機器」(GB200、VR200 等),他們還提供設計 AI 工廠的數位藍圖平台。Omniverse DSX 是一個數位孿生平台,讓客戶能以數位、虛擬的方式設計、規劃、優化和營運百萬瓩級(Gigawatts)的 AI 工廠。

這是第三層顛覆:在物理世界建造 AI 工廠之前,先在數位世界使其能夠完美運行。

透過在 Omniverse DSX 中針對電力、冷卻系統進行協同設計,能大幅縮短建設時間。更驚人的是,在 AI 工廠上線後,DSX 可持續作為操作系統,透過 AI 來實時優化功耗。NVIDIA 宣稱,這將為 GW 等級的 AI 工廠每年創造數十億美元的額外收入。NVIDIA 正在將 AI 工廠本身,也變成一個 AI 驅動的產品。

黃仁勳在華盛頓特區的 GTC 演講中,將 AI 譽為「新的工業革命」。但他提出的「AI 即勞動力」與「AI 工廠」究竟是什麼?而 NVIDIA 如何透過協同設計,一步步打造出 AI 時代的基礎設施?本篇文章將深入解析黃仁勳的演講內容,看完這篇文章,你將了解以下幾件事:

解析 NVIDIA 的極致協同設計,從終結摩爾定律到重塑 6G、量子運算與實體 AI 的顛覆性藍圖

黃仁勳在華盛頓特區的 GTC 演講中,以一貫的宏遠敘事開場。他回顧了貝爾實驗室的電晶體、IBM 的 System 360 到蘋果的 iPhone 問世,帶我們逐漸認知:我們正處於下一個時代的開端,這一場由 AI 啟動的革命。

黃仁勳將 AI 譽為「新的工業革命」,其地位未來將等同於電力和網際網路,是不可或缺的基礎設施。而這場革命的基石,始於一個舊時代的結束。

當摩爾定律已死,加速運算當立。NVIDIA 不僅是一間晶片公司,而是軟硬整合運算平台的中樞

NVIDIA 的一切佈局,都源於一個近十年前開始出現的概念:摩爾定律已死。

更準確來說,是電晶體效能和功耗的等比例縮放(Dennard scaling)已經停止。物理定律的限制,讓傳統依賴 CPU 處理的通用運算(General purpose computing)走到了盡頭。而就像過去兩次的 AI 低谷一樣,如果硬體運算能力的提升停滯,終將重演過去的泡沫劇本,AI 革命根本無從談起。

黃仁勳指出,為了延續運算能力的推進,NVIDIA 必須走上全新的道路:加速運算(Accelerated Computing)。這不僅僅是製造更快的晶片,而是一種根本上不同的程式設計邏輯,大量的演算法、函式庫都需要重新進行開發。

NVIDIA 花了近 30 年才建立起被黃仁勳稱為「寶藏」的 CUDA-X 函式庫。從加速計算微影製程的 cuLitho、應用於稀疏求解器(Sparse solvers)的 cuDSS,到頂尖醫學影像的 AI framework MONAI 和適用於量子計算的 cuQuantum 等,這個龐大的軟體、平台生態系,構成了 NVIDIA 難以超越的護城河。

這就是第一層顛覆:NVIDIA 不僅是一間晶片公司,而是一家提供軟硬整合運算平台的生態系中樞。當世界還在為 CPU 擠牙膏時,NVIDIA 已經為 AI 時代重建了整個運算地基。

AI 不是工具,AI 就是勞動力(AI is not a tool, AI is Work),AI 未來對標的是全球數百兆美元的勞動力市場

如果說加速運算是這場革命的動力系統,那麼黃仁勳接下來提出的觀點,則是這場革命的世界觀。他提出了一個顛覆性的觀察:「AI 不是工具,AI 就是勞動力(AI is not a tool, AI is work)。」

過去的軟體,如 Word 或 Excel,是「工具」,使用它們能夠提高人類工作的效率。但 AI 不同。AI 本身就是勞動力,例如 AI 司機(如 Robotaxi)、AI 軟體工程師(如 Cursor)等,它們或許是無形的,但卻實實在在的與我們一樣使用工具在「工作」(例如自駕車裡的 AI 司機所使用的工具就是汽車)。

這個邏輯上的轉變,也使我們需重新評估和思考 AI 的經濟價值。AI 不再只是輔助人類,而是能直接執行任務、產出價值。這就是第二層顛覆:AI 的終極市場,不是全球的軟體工具市場,而是全球數百兆美元的「勞動力」市場。 AI 的目標是將會是提高全球經濟的總生產力和解決各領域專業缺工的問題。

而實現這一點的核心資源將會是 Token。Token 是 AI 的基本運算單位,它不僅能標記語言,還能將圖像、3D 結構、化學物質、蛋白質,乃至機器人的動作進行標記(Tokenize)。在萬物皆可 tokenize 的狀況下,意味著 AI 能夠學習、理解並生成世間萬物的資訊結構。

AI 運算需求成長速度呈指數級爆發,該如何在成本可控下,滿足永無止境的需求?

當 AI 成為勞動力,AI 運算需求的成長速度不再只是線性,而是呈現指數級的爆發。黃仁勳指出,AI 運算資源正受到「雙重指數級增長」驅動:

這兩個指數級因素疊加,創造了一個近乎無限的運算需求。但我們前面提到,摩爾定律已死。如何在成本可控的前提下,滿足這永無止境的需求?

AI 工廠與極致協同設計,試圖以最低的成本生產 AI 時代最有價值的商品——Token

黃仁勳的答案是:極致的協同設計(Extreme Co-Design)。

當製程改善在縮小電晶體上的紅利幾乎耗盡,所能帶來的效能增益已微乎其微,NVIDIA 決定不再忍受這種「擠牙膏」式、每代只能成長數 10% 的效能窘境。選擇了另一條路:從架構、晶片、系統、軟體到模型架構,同時進行重新設計。 他們不再是設計一顆晶片,而是在設計一座完整的「AI 工廠」。

這座工廠的設計目的只有一個:以極快的速度和最低的成本,生產最有價值的商品——Token。

透過目前已經全面量產的 Blackwell 架構相較前代 Hopper 在效能上的提升,我們便可略之一二。GB200 NVL 72 系統,將一個機櫃內的 72 個 GPU 透過高速 NVLink 整合在一起,使其像一個「虛擬的單一 GPU」一樣工作。

這樣的架構帶來的成果十分驚人,GB200 NVL 72 的每單位效能、每單位 Token 成本相較於上一代的 H200 NVL8 能實現 10 倍的提升。而這不是單純的晶片升級,而是整個系統協同設計的成果。

如果說 Blackwell 是系統協同設計的初步驗證,那下一代 Vera Rubin 架構就是將這個理念再推向極致。

下一代 Vera Rubin 架構採用 100% 液冷、完全無電纜(訊號都走 PCB 線路)的設計,一切都是為了持續壓低 Token 的生產成本。並引入了 ConnectX-9 SuperNIC 和 BlueField-4 DPU,用以提高資料乘載量和加速 KV Caching(上下文快取),兩者共同支持 AI 思考時,所需要的更大資料輸入和上下文檢索範圍。

這一代的系統設計意味著 NVIDIA 開始為 AI 的思考過程設計專用晶片,進一步壓低推理成本。

最後,把視角放到更大更高的層級,最令人震撼的革新,或許是 Omniverse DSX。

NVIDIA 不僅設計和製造 AI 工廠的「機器」(GB200、VR200 等),他們還提供設計 AI 工廠的數位藍圖平台。Omniverse DSX 是一個數位孿生平台,讓客戶能以數位、虛擬的方式設計、規劃、優化和營運百萬瓩級(Gigawatts)的 AI 工廠。

這是第三層顛覆:在物理世界建造 AI 工廠之前,先在數位世界使其能夠完美運行。

透過在 Omniverse DSX 中針對電力、冷卻系統進行協同設計,能大幅縮短建設時間。更驚人的是,在 AI 工廠上線後,DSX 可持續作為操作系統,透過 AI 來實時優化功耗。NVIDIA 宣稱,這將為 GW 等級的 AI 工廠每年創造數十億美元的額外收入。NVIDIA 正在將 AI 工廠本身,也變成一個 AI 驅動的產品。

AI 勞動力即將帶來顛覆性變化的三大領域:6G 通訊、量子運算和實體 AI

有了生產 Token 的「AI 工廠」,NVIDIA 接下來要做的,就是將這些「AI 勞動力」部署到全球經濟的各個角落。黃仁勳在 GTC 上重點展示了三個即將被顛覆的領域:

1. 顛覆 6G 通訊:NVIDIA Arc 平台

當今美國的無線技術高度依賴外國技術。NVIDIA 認為,在 6G 平台轉型期,美國必須重新取得領導地位。

NVIDIA 的武器是 NVIDIA Arc(Aerial Radio Network Computer)。透過與 Nokia 合作,Arc 平台將 Grace CPU、Blackwell GPU 和 ConnectX-8 整合,目標是打造史上第一台能同時兼顧無線通訊與 AI 處理的電腦。

這意味著,未來的 5G/6G 基地台,不再只是訊號塔,而是一台台強大的邊緣 AI 電腦。這將帶來兩大革新:

2. 顛覆量子運算:NVQLink 與 CUDA-Q

量子運算最大的挑戰,在於其運算單元 Cubits(量子位元)極其脆弱且對雜訊敏感。這個缺陷,導致計算錯誤率隨著規模擴大而急遽飆升,使量子電腦無法進行更大規模的計算,是當前量子計算所面臨的最大瓶頸。

而 NVIDIA 提出的解方不是獨自造出完美的量子處理器(QPU),而是「融合」。他們透過 NVQLink 將 QPU 與 GPU 超級電腦直接連接起來,並使用 CUDA-Q 軟體平台讓兩者協同工作。這個混合架構的分工非常明確:QPU 專心執行它擅長的量子計算,並利用 GPU 成熟且強大的算力,使用 AI 來承擔即時量子誤差校正的工作。

簡單來說,NVIDIA 的目的很清楚:不再空等「完美 QPU」的誕生。他們選擇用 GPU 去即時修正 QPU 必然會產生的錯誤。藉此克服了量子計算規模化的瓶頸,更是用現有的 GPU 和 AI 技術,讓量子運算「變得可用」並「得以擴展」,加速其從理論走向量產。

3. 顛覆實體經濟:Physical AI(實體 AI)與機器人

這是黃仁勳演講中最激動人心的部分,也是「AI 勞動力」的終極形態。實體 AI 涵蓋了理解物理世界、因果關係(Causality)和永恆性(Permanence,即了解東西不會憑空消失)的 AI。

黃仁勳指出,實體 AI 需要三種電腦協同工作:

NVIDIA 正與鴻海合作,將休士頓的工廠在 Omniverse 中「數位誕生」,利用實體 AI 協調機器人機隊。而藍圖預期可快速落地包含:

這是第四層,也是最終極的顛覆:NVIDIA 正在打造一個從「AI 大腦訓練」、「虛擬世界模擬」到「實體部署」的完整閉環。

兩大轉型與新工業化,NVIDIA 試圖打造從 AI 到實體勞動力的完整閉環

黃仁勳總結,我們正經歷兩大轉型:

在 GTC 的演講中,黃仁勳清晰展示了 NVIDIA 的野心。他們不僅要提供這場革命的「算力」,更要定義這場革命的「生產工具」與「生產方式」。

從伺服器系統的極致協同設計,到 Omniverse DSX 的 AI 工廠藍圖;從 Arc(6G)、Hyperion(Robo Taxi)到 Jetson(機器人),NVIDIA 正在為 AI 勞動力的全面部署,提供標準化、一站式的基礎設施。

此外,這不只是一場技術演講,更是一份新工業革命的宣言。

黃仁勳口中的「新工業化」,核心不再是製造鋼鐵,而是以極低的成本,規模化地製造 Token。NVIDIA 真正要打造的,是一個從 AI 到實體勞動力的完整閉環:由 AI 工廠生產 Token,在 Omniverse 中進行模擬訓練,最後透過 Jetson、Arc、Hyperion 等平台部署到真實世界中。這場革命的終局,是徹底重塑全球的生產力與經濟樣貌。

如果讀者有興趣,也可以直接觀看黃仁勳此次演講內容的全場重播。

閱讀進度

Related Posts

NVDA 3Q26:Blackwell 需求非凡,鞏固 AI 基礎設施龍頭地位

NVDA 2Q26:Blackwell 需求旺且展望佳,中國市場不確定性成隱憂

【個股分析】AI 伺服器組裝的關鍵角色:廣達、緯創(下)

Fugle 富果研究團隊 / 臺大材料系 / Alex 的投資研究記事本版主

跨足商管領域的理工青年,持續培養跨域思維和能力

相信價值投資,喜歡從科技趨勢中找尋投資機會

【類比科法說會重點內容備忘錄】未來展望趨勢 20251030

GOOGL 3Q25:Search、YouTube、Cloud 全面成長,AI 威脅不攻自破