為什麼需要人形機器人?

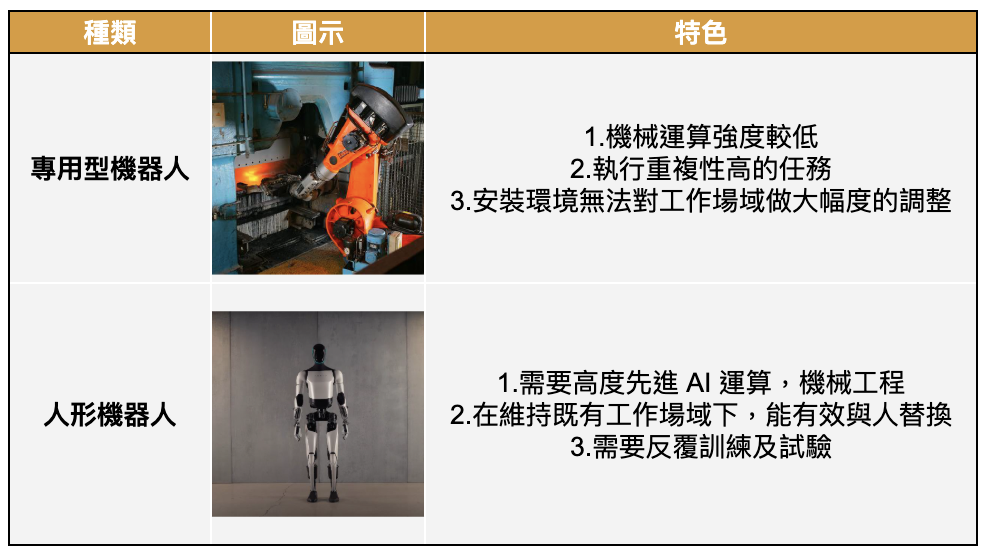

隨著自動化與人工智慧技術的發展,專用型機器人早已廣泛應用於製造、物流、醫療與家庭服務等領域。然而,現行多數機器人仍屬於為特定目的設計的特化型裝置,例如:自動搬運車(AGV)、機械手臂或外骨骼裝置。它們雖具高效率與穩定性,但通常僅針對單一任務設計,缺乏在複雜、多變的人類環境中靈活應對的能力。

人形機器人正是為了突破這一限制。結合機器視覺、深度感測與大型語言模型等多模態技術,人形機器人能即時理解環境變化、規劃行動並進行主動互動,從被動的「執行工具」轉變為具判斷能力的「智能助手」。

由於人類的生活與工作場景多以人體尺度設計,包括門把位置、工具尺寸與通道寬度等。因此,模仿人類形態的機器人,能在不改變現有大環境的情況下直接與人類協作或與環境互動 。這賦予人形機器人極高的通用性與部署靈活度,使其能在搬運、照護、操作儀器等任務間自由轉換。

專用型裝置 vs 人形機器人對比

Source:富果研究部

以醫療照護為例,現有輔具雖能完成單一動作,如病患支撐或復健輔助,但若需同時協助起身、移動、推行與遞送物品,往往需多套裝置與人力搭配;人形機器人則能以單一平台整合這些功能,透過視覺辨識、語音互動與力矩控制實現全流程支援。

展望未來,機器人發展的核心不僅在於提升效率,更在於打造具人類兼容性、能適應多場景變化的通用勞動體。人形機器人將可能成為人機共存社會的關鍵樞紐,連接智慧環境、服務經濟與勞動自動化的新階段。

判斷人形機器人將填補社會勞動缺口,專任人類不願或無法勝任的任務

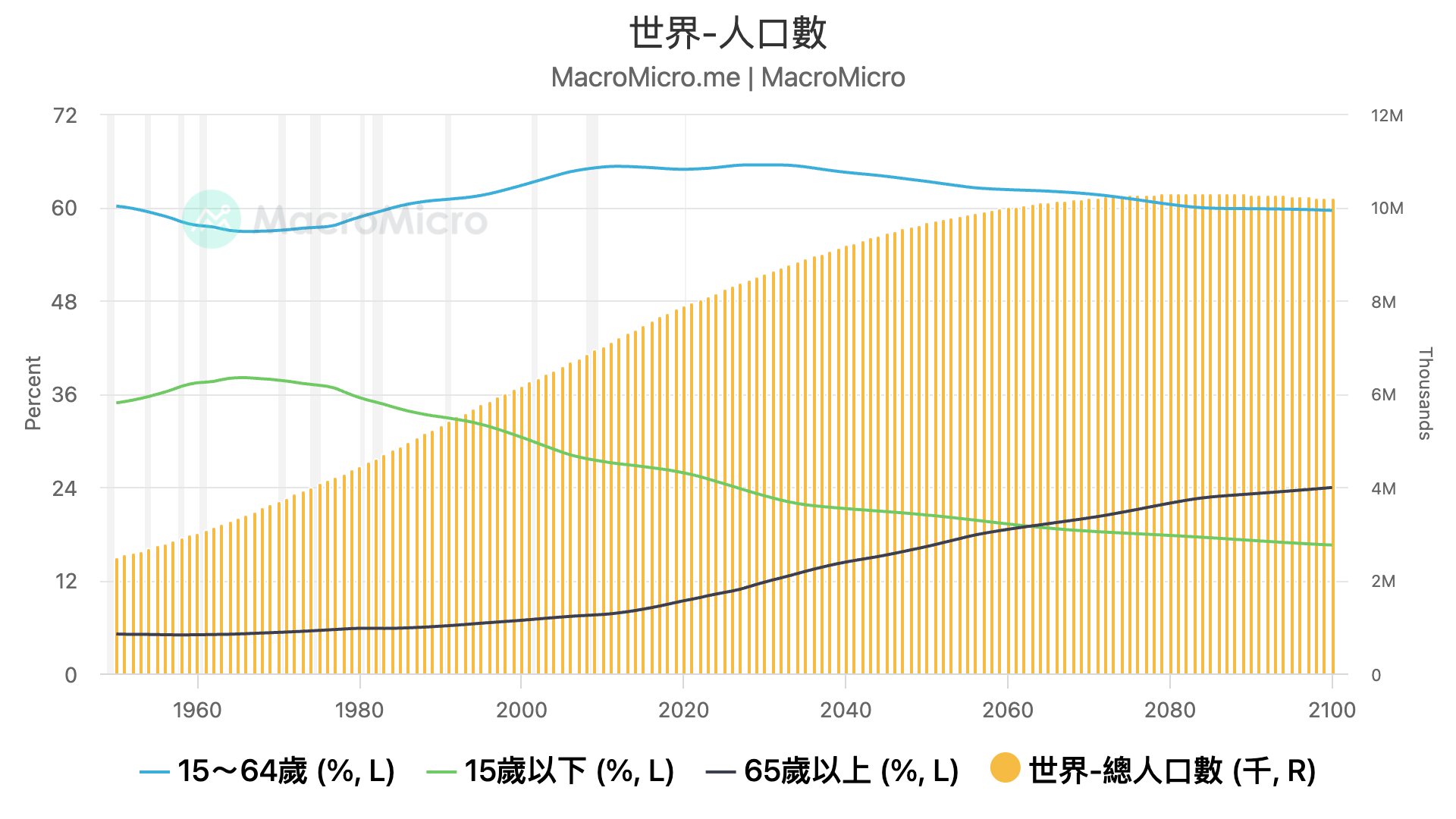

隨著全球人口結構轉變,人口老齡化與低出生率帶來勞動力供給減少,年輕人在選擇工作,更偏好友善的工作環境,相反的,工廠搬運重物、清理有害環境、在高風險設施中長時間操作機械,這些工作不僅身體負擔重,也容易造成健康傷害或安全危機,因此越來越少年輕人願意投入。

全球人口老化現象明顯

Source:財經 M 平方

此外,醫療與照護場域如協助起身、翻身、移位、給藥、沐浴等需求,均屬於高體力且不斷重複的高壓任務,尤其夜班或面對突發情況時,護理人員常感壓力、疲勞甚至健康受損。

在這些急缺人力且高勞動(心理)壓力的領域,人形機器人具備多模態感知、精密控制、高度適應性等優勢,能直接取代或輔助人類進行高負荷與高風險操作,有效降低人力缺口、減輕勞動傷害並提升服務品質。預計隨技術進步與需求上升,將使導入門檻逐步降低,未來人形機器人將成為各產業「接手人們不願或難以勝任工作的最佳解方」。

各應用場域發展趨勢

…

閱讀進度